「アクティブファンドの哲学は分かった。では、具体的にどのような銘柄を選び、どんな未来を見据えているのだろう?」 「結局のところ、ファンドマネージャー自身は、自分の資産をどう運用しているのか?」

前回の記事では、レオス・キャピタルワークス株式会社の湯浅副社長に、「ひふみワールド」がなぜベンチマークを置かないのか、その根底にあるアクティブ運用への熱い想いと哲学を語っていただきました。

▼まだご覧になっていない方は、ぜひこちらから!

こんにちは!マネアドバイスセンター代表の志田です。

今回の後編では、さらに深く、より具体的に、「ひふみワールドの”今”と”未来”に迫ります。

-

ダイナミックなポートフォリオの変遷: なぜ半導体から高級品(ラグジュアリー)へと視点を移したのか?

-

ケーススタディ「フェラーリ」: 最強ブランドのビジネスモデルから見えてくる投資のヒント。

-

地政学と投資: 投資のプロは「中国」と「インド」の未来をどう見ているのか?

-

特別公開!ファンドマネージャーの個人資産運用術: 湯浅副社長は、ご自身の資産をどう増やしているのか?

-

究極の質問: 「ひふみ vs ひふみワールド、10年後はどっちが儲かる?」岩井副社長の答えは?

-

今後の運用方針: 「ブロック経済化」と「人口増」という二大潮流から読み解く未来の投資テーマ。

前編が「ひふみワールド」の“魂”に触れる内容だったとすれば、後編は、その魂がどのように具体的な投資行動に結実しているのかを解き明かす、まさに「実践の書」です。

それでは、湯浅副社長が語る、未来を見据えた投資戦略の核心に、一緒に迫っていきましょう。

*撮影/インタビュー日は2024年2月

1. ダイナミックに動くポートフォリオ ~半導体から高級品市場への視点移動~

志田: 前編では、ベンチマークに縛られない哲学的なお話を伺いました。後編では、より具体的な投資戦略についてお聞きします。直近1~2年でも、組入上位の銘柄をかなりダイナミックに変更されていますが、どのような判断があったのでしょうか?

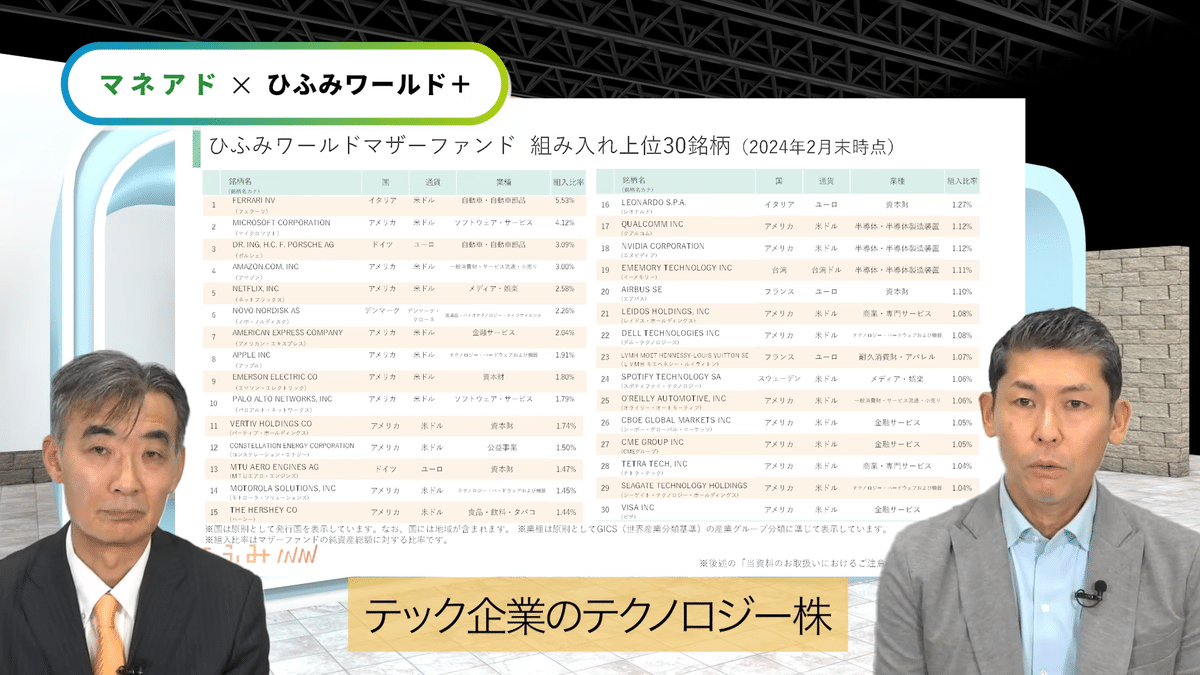

湯浅様: はい、ここ2年ほどのポートフォリオを振り返ると、大きな流れがありました。当初は、テクノロジー株、特に半導体関連企業と、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するSaaS(Software as a Service)企業のウェイトが非常に高かった時期があります。

志田: 具体的には、どのようなタイミングで動かれたのですか?

湯浅様: 例えば半導体については、2022年の暮れ頃から組入れを増やしていきました。当時は市場のセンチメントが非常に悪く、「半導体は在庫水準が高すぎて、これから大変なことになるぞ」と、悲観論一色でした。株価も非常に安かったですね。

志田: まさに、市場の逆張り的なアプローチですね。

湯浅様: そうです。その効果が顕著に現れたのが、2023年の年初から夏にかけての株価急騰でした。しかし、我々はその後の動きについて、少し反省点もあります。夏以降、一旦市場が調整し、年末から再び急上昇する局面がありましたが、我々は少し早く、昨年の年末あたりから利益確定の売りを始めてしまったのです。

志田: 12月から1月にかけての、あの急ピッチな上昇を少し取り逃してしまった、と。

湯浅様: ええ。もう少し我慢していれば、さらに高いパフォーマンスをお届けできたのではないか、という点が少し心残りではあります。しかし、これも常に先のことを考えながらポートフォリオを管理している結果であり、アクティブ運用ならではのダイナミズムだとご理解いただければと思います。

2. なぜ今「高級品(ラグジュアリー)」なのか? ~コロナ後で見えた、消費の本質~

志田: テクノロジー株以外で、最近ポートフォリオ内での存在感を増しているのが「ラグジュアリー関連」ですね。LVMHやエルメスといった企業の決算は、驚くほど好調でした。

湯浅様: はい、ラグジュアリー関連は昨年(2023年)1月、いえ、そのもっと前から保有していましたが、特にウェイトを高めていきました。その背景には、いくつかの明確な理由があります。

【理由①】コロナ禍が変えた「価値観」の変化

一つは、コロナ禍を経て、世界中の人々の価値観に大きな変化が生まれたことです。誰もが「人生は一度きりだ」ということを、痛感した3年間だったのではないでしょうか。「いつかやろう」ではなく、「今、楽しもう」と。

志田: いわゆる「YOLO(You Only Live Once)」的なマインドセットですね。

湯浅様: そうです。その中で、人々は「体験」にお金を使うようになりました。そして、少し背伸びしてでも高級なものを手に入れる、ということも、自分の人生を豊かにする「大きな体験」の一つだと捉えるようになったのだと思います。

「このブランドのバッグを持った自分は、どんな自分になるのだろうか」「この時計を自分のライフスタイルに取り入れたら、どんな毎日が待っているのだろうか」。それは、実際に経験しなければ分からない。そして、その経験をするのに、「50代になったら」とか「リタイアしたら」とか、そういう垣根は関係ない。「今やらなかったら、明日はないかもしれない」。この感覚が、世代を問わず、多くの人々の消費行動を後押ししていると考えています。

【理由②】揺るがない「富裕層」の購買力

もう一つの理由は、シンプルですが非常に重要です。高級品市場の主な顧客である富裕層は、一般的な景気変動やコロナ禍の影響をほとんど受けていない、ということです。むしろ、米国を中心とした株式市場が堅調に推移したことで、彼らの資産はさらに増加しました。この事実は、2023年の第1、第2四半期決算で明確に確認できたため、我々は自信を持ってラグジュアリー関連への投資を増やしていきました。

【理由③】最強の武器「価格転嫁力」

そして、我々がここ1~2年の投資で最も重視しているポイントが、「きちんと値上げができるか」、つまり「価格転嫁力」です。ラグジュアリーブランドは、自社のブランド価値という無形の付加価値を、きちんと「価格」に乗せて、それをキャッシュとして回収できる、極めて強力なビジネスモデルを持っています。この強さが、インフレ環境下においても、彼らの収益性を盤石なものにしているのです。

3. ケーススタディ:フェラーリ ~「レースに勝つ」から生まれた最強ブランドのビジネスモデル~

湯浅様: ラグジュアリーの中でも、私が特に好きで、ずっとポートフォリオの中核に据えているのが「フェラーリ」です。

志田: フェラーリですか!どのような点に魅力を感じていらっしゃるのでしょうか?

湯浅様: 今申し上げたラグジュアリーの投資理由を、全て満たしているからです。まず、圧倒的な「稀少性」。トヨタが年間約1100万台の車を生産するのに対し、フェラーリはわずか1万2000台程度しか作りません。ポルシェですら約33万台です。

世界80億人の人口の中で、その年に作られる新車のフェラーリを手にできるのは、たった1万2000人。しかも、一人で複数台購入するオーナーもいるので、実際のオーナー数は3000~4000人程度かもしれません。彼らの資産規模は、我々の想像を絶するレベルです。顧客基盤が、そもそも違うのです。

そして、ビジネスモデルが非常にユニークかつ強力です。フェラーリという会社の一番の目的は、ご存知ですか?

志田: やはり、高性能なスポーツカーを作って売ること…でしょうか?

湯浅様: それもそうですが、根本は「レース(F1)に勝つこと」なんです。そんな目的を掲げる上場会社があっていいのか、と思うほどですが(笑)。そして、第二の目的が「量産車(ロードカー)を売って、レース活動の資金を稼ぐこと」。これまでは、この二本柱でした。

しかし、今、フェラーリには「第三の柱」が生まれています。それが「ファッション」なんです。

志田: ファッション、ですか!

湯浅様: ええ。先日、CEOに直接会って話を聞く機会があったのですが、これはオーナーからの強いリクエストに応えた結果だそうです。フェラーリのオーナー家族からすれば、「自分たちは運転はできないけれど、フェラーリの世界観を味わいたい」。また、オーナー自身も、「愛車に乗る時に、ディオールの服やヴィトンの服ではなく、できればフェラーリの服を着たい」と。

志田: なるほど!せっかくの強力なブランドを、アパレルという形で広げているのですね。商売が上手い、という言葉がしっくりきます。

湯浅様: まさにその通りです。ブランド価値を毀損することなく、むしろ高めながら、新たな収益源を確立している。これが、我々がフェラーリに投資し続ける理由です。

4. ファンドマネージャーの地政学 ~中国とインドの未来をどう見るか?~

志田: 湯浅副社長は、世界中の企業を調査するために、様々な国を訪問されています。そのお立場から見て、現在の地政学的な状況、特に「中国」と「インド」の未来をどうご覧になっていますか?私自身、今の主観で言うと、できるだけ中国への投資は避けているのですが…。

湯浅様: 中国については、「本当に残念だ」というのが率直な感想です。おっしゃる通り、難しい環境だと思います。ただ、誤解していただきたくないのは、中国にも本当に素晴らしい経営者はたくさんいる、ということです。

例えば、以前我々が投資していた教育(塾)関連の会社がありました。ご存知の通り、中国政府は「共同富裕」の観点から、学習塾産業を実質的に禁止しました。しかし、その会社の経営者は諦めなかった。子供向けの塾がダメなら、と、今度は料理人を目指す社会人のための職業訓練学校を始めるなど、なんとか生き残るために、新たな事業を次々と起こしているのです。そうした素晴らしい経営者がいることは、ぜひ知っていただきたい。

しかし、一方で、いつ何時、政府の規制によって事業継続が困難になるか分からないという、根本的なリスクが存在します。ロシアで起こったように、投資した資金が引き出せなくなる、という事態が起こらないとも限りません。このリスクを考えると、投資家の皆様からお預かりした大切な資産を投じるには、あまりにも不確実性が高い。

ですので、しばらくは、中国への投資は少し横に置いておいても良いだろう、というのが私の考えです。

志田: では、対照的に注目が集まるインドはいかがでしょうか?

湯浅様: インドには先日、4年ぶりに行ってきましたが、その変貌ぶりに驚きました。何より実感したのは、中間層の爆発的な増加です。

それを象徴するのが、街中の光景です。スターバックスやマクドナルドが当たり前のようにあり、多くの人で賑わっている。驚くことに、スターバックスのラテは一杯800円~900円と、日本より高いんです。その一方で、地下鉄の初乗り運賃は10円程度だったりする。歪さも感じますが、それだけのお金を払える人々が確かに存在し、市場として成立している。これは、4年前には見られなかった光景です。

統計を見ても中間層は急速に拡大しており、これからのインドの成長を、我々は確信しています。 そして何より、インドは民主主義であり、資本主義経済を標榜している。 この点が、中国との大きな違いであり、長期投資を行う上での安心感に繋がっています。

5. 【特別公開】湯浅副社長、ご自身の資産運用はどうされていますか?

志田: これは視聴者の皆様も非常に関心がある質問だと思うのですが、岩井副社長ご自身の資産運用について、差し支えない範囲で教えていただけますでしょうか?

湯浅様: はい(笑)。私の金融資産は、全て「レオス・キャピタルワークスの株式」と、「ひふみ投信、ひふみワールドをはじめとする、ひふみシリーズの投資信託」です。

志田: ご自身の会社の株と、ご自身が運用されているファンドで全てを構成されているのですね!

湯浅様: ええ。そして、投資信ただくについては、毎月の給料から天引きする形で「積立投資」をしています。決まった日に、決まった額を、ずっと買い続けている。まさに、皆様にお勧めしている「基本に忠実」なやり方です。

志田: まさに「言うは易く行うは難し」を実践されている、と。

湯浅様: 皆様にお話ししているのに、自分が違うことをやっているのは気持ちが悪いですから。そして、これを実践しているからこそ、自信を持ってお伝えできるのですが、積立投資の効果は本当に絶大です。その破壊力はすごい。

基準価額が高い時も安い時も、何も考えずに淡々と買い続けてくれる。特に、基準価額が大きく下がった時にも、きちんと安値で口数を稼いでくれている。この効果は、長年続けていると本当に実感します。だからこそ、皆様にも心の底から「積立は良いですよ」とお伝えできるのです。

6. 究極の質問「ひふみ vs ひふみワールド、10年後はどっち?」

志田: お客様から実際にいただいた質問です。「10年後、『ひふみ投信』(日本株)と、『ひふみワールド』(世界株)、どっちが儲かっていると思いますか?」と。究極の質問ですが、いかがでしょうか。

湯浅様: (笑)。お答えします。私自身、先ほど申し上げた通り、「ひふみ投信」も「ひふみワールド」も両方、ほぼ均等に積み立てています。

志田: どちらかにウェイトを傾けたりはせず、均等に、ですか。

湯浅様: はい。なぜなら、「分からないから」です。そして、それが分散投資の本質だからです。

私の資産の根幹であるレオス・キャピタルワークスの株式は、当然「円資産」です。私の資産の大部分は円で構成されている。だからこそ、ポートフォリオを分散させるという意味で、「ひふみワールド」を通じて非円資産(外貨建て資産)を保有することは、絶対に必要なのです。

これは、どちらが儲かるか、という賭けではありません。為替の動きも、日米の株価の優劣も、10年後どうなっているかは誰にも分からない。だからこそ、両方持つのです。相場を狙いに行くのではなく、通貨を分散させる。 そういう広い意味で、「ひふみワールド」を皆様の資産の一部に加えていただきたい、と考えています。

7. ひふみワールドの今後の運用方針 ~「ブロック経済化」と「人口増」という二大潮流~

志田: 最後に、ひふみワールドの今後の運用方針、注目している大きなテーマについてお聞かせください。

湯浅様: 我々が今、最も重要視しているのは、「地政学的な変化」です。過去30年間は、ベルリンの壁崩壊から始まった「グローバリゼーション」の時代でした。「安いところで物を作り、高いところで売る」というモデルが世界中で機能し、資本もモノも人も、よどみなく流れる環境でした。

しかし、米中対立やロシアのウクライナ侵攻などを経て、その時代は終わりました。世界は、1970年代のような「ブロック経済」へと回帰しつつあります。もはや、簡単に安いところで物を作って売ることはできない。知的財産(IP)は、国家安全保障そのものになりました。

この大きな変化の中で、我々が注目する投資テーマは、以下の通りです。

-

価格転嫁力を持つ企業: 前述のラグジュアリー企業のように、自社の付加価値を価格に反映し、きちんと回収できる企業。

-

ディフェンス(防衛)関連: 航空機産業だけでなく、関連する電子部品や素材メーカーなど、これまで以上に重要性が増しています。

-

効率化(DX): ブロック経済化が進むほど、各国は自国内での生産性向上を迫られます。SaaSなどの効率化ツールへの需要は、今後も継続します。

-

人口増加(100億人時代へ): これも止められない大きな潮流です。

-

食料関連: 増え続ける人口を支えるための食料生産・供給に関わるビジネス。

-

ヘルスケア: 貧困問題の解決と同時に、様々な病気への対応も重要になります。例えば、最近話題の肥満治療薬(GLP-1受容体作動薬)もその一つです。我々も、開発元であるノボノルディスク社に、元々は糖尿病治療薬として注目し、ブームになる前から投資していました。人口動態の変化は、様々なビジネスチャンスを生み出します。

-

これらの大きな潮流を捉え、その中で輝く企業を発掘し、ポートフォリオを構築していく。これが、今後の「ひふみワールド」の運用方針です。

志田: もちろん、インデックスに負けないように、という意識は持ちつつ…?

湯浅様: もちろんです(笑)。インデックスに縛られることなく、しかし、インデックスを上回る良いパフォーマンスを出し続けることで、皆様の支持を得ていく。選択肢として必要とされるだけでなく、結果もしっかりと出す。それによって、皆様の資産拡大に貢献できた時、初めて我々の仕事は達成されたと言えるのだと思います。

志田: 湯浅副社長、本日は本当に多岐にわたる貴重なお話をありがとうございました。

レオス・キャピタルワークス株式会社について

最後に、今回ご登場いただいた湯浅様が副社長を務めるレオス・キャピタルワークス株式会社についてご紹介します。

2003年の設立以来、「資本市場を通じて社会に貢献します」という経営理念のもと、主に日本の個人投資家に向けて、アクティブファンド「ひふみシリーズ」を提供。徹底した企業調査と、投資家との対話を重視する運用スタイルで多くの支持を集め、運用資産残高は1.3兆円(2024年3月時点)を突破しています。

中でも代表的な「ひふみシリーズ」の純資産額は1.2兆円(2024年3月末時点)を超え、日本の投信業界を代表するアクティブファンドの一つとして、確固たる地位を築いています。

▶︎資産運用の無料相談はマネーアドバイスセンターへ

ここまでブログを拝読いただきありがとうございます。

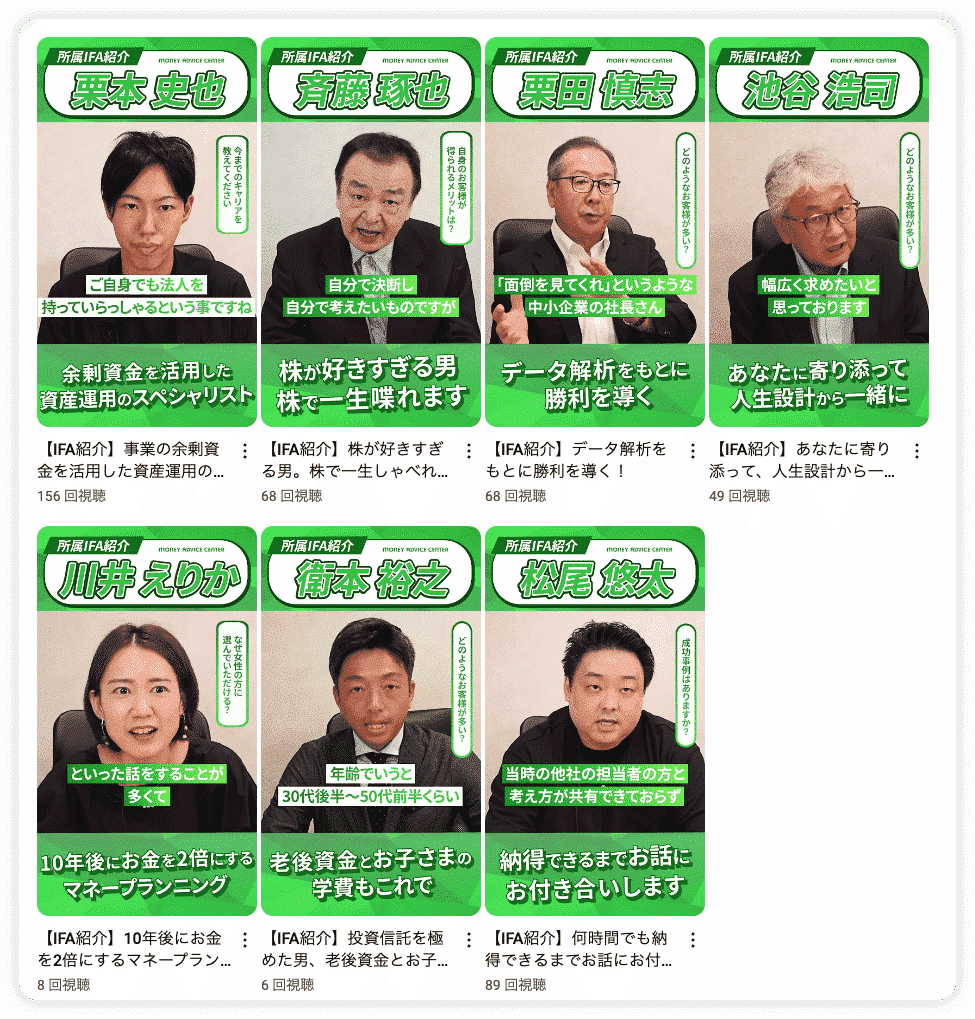

マネーアドバイスセンター株式会社はSBI証券の登録第1号のIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、資産形成層から富裕層のお客様に、運用・相続・贈与等を通じて最適な資産管理を提案するコンサルティング活動を業務としている会社です。

*マネーアドバイスセンター株式会社(金融商品仲介業者) 登録番号:関東財務局長(金仲)第431号

また弊社は個人向け金融アドバイザー業界のパイオニアです。

長年積み重ねてきた実績と知識で、お客様のご希望に沿う利益追求を目指しています。

現在の証券会社の担当者の運用実績に満足していない方、特定の金融機関に任せっきりにしている方は、是非一度ご相談ください!

5分でイッキ見!相談したいIFAをチェックできる!

\相談料無料 /

オンライン相談予約はこちら

資産運用のプロが最適なご提案をさせていただきます!

▶︎マネーアドバイスセンターの詳細については、以下URLをご確認ください。

https://ifawork.co.jp/

▶︎マネアドYouTubeは、以下URLをご確認ください。

https://youtube.com/@maneado_channel?si=wKwGrxUZBPADsxyt